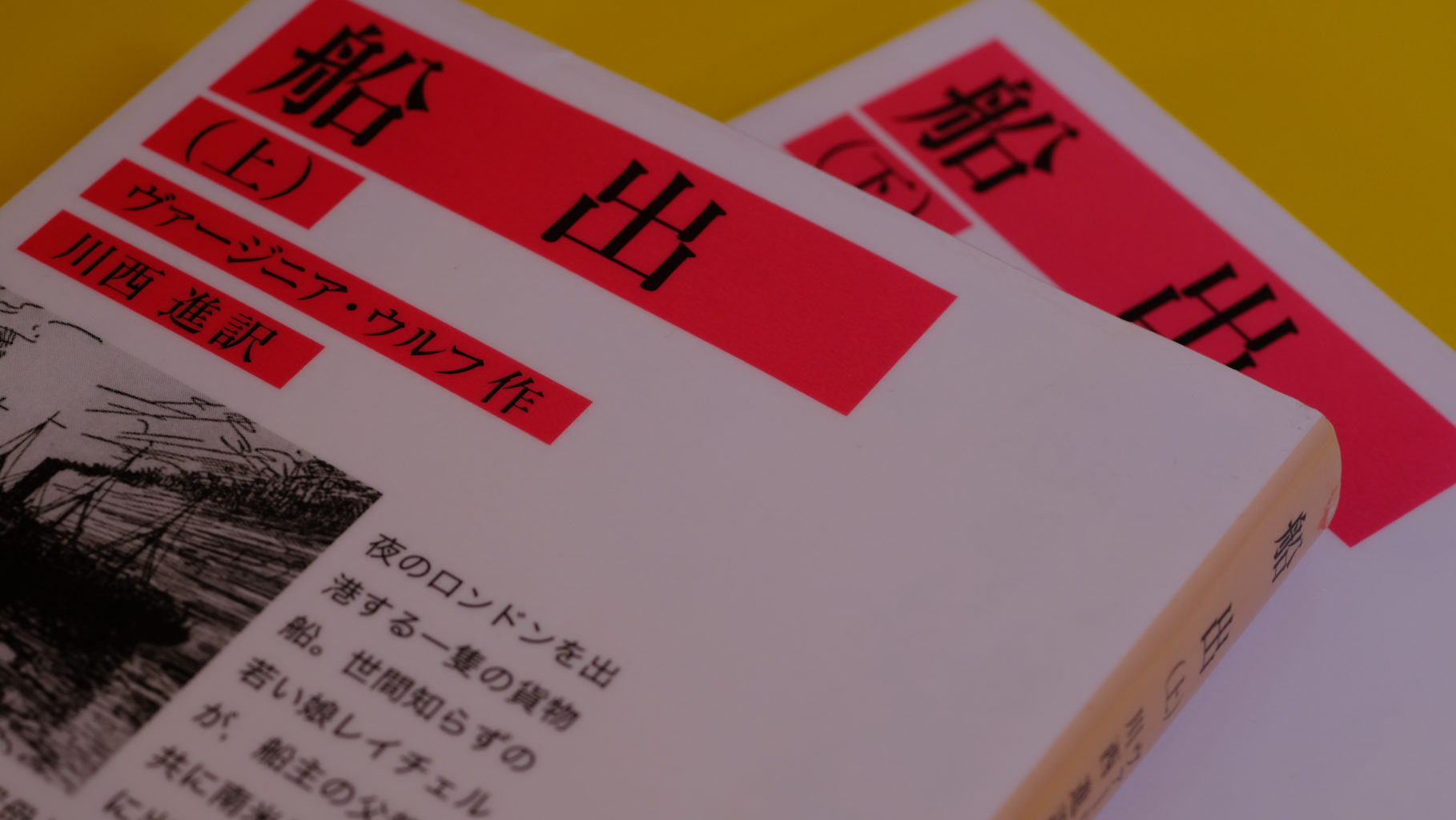

彼女のデビュー作である『船出』。仕事で出向いた先にあった図書館に、時間潰しで入ったところ、この本がなんとなく目に入ったので借りることにしてみました。このところ読書量はうなぎ登りなのですが、岩波文庫を手にするのは久しぶりのことです。川西進先生による訳本(2017年)ですが、どうやら初訳だということです。有名作家でもデビュー作が後回しになるのは、訳本の世界ではよくある話なのでしょうか? 驚いたのは、この邦語訳、20年近く費やしたそうです。研究室の読書会から始まり、先生と有志の卒業生たちの手でつくり上げたとのこと。私たちはいとも気楽に訳本を手にできますが、それもこうした作業あってのことですね。訳本づくりの皆様には頭が下がります。じつは、この処女作、タイトルは変えるし、内容も幾度か推敲したらしいです。上巻については、船旅の場面でダロウェイ夫妻も登場してきて面白かったのですが、下巻になってから面白味が減ってしまいました。現地南米の居留地に着いてからの話が、狭い人間関係のやり取りに終始していたためです。折角の舞台設定なので、もう少しスケール感が欲しかったなと正直思いました。それでもウルフ女史による、皮肉で緻密な人間分析が、そこかしこに描写されています。境遇をあるがままに受け入れてきた世間知らずの娘、レイチェルが、本や周りの人々によって、次第に自立を始め感情豊かになるのですが、同時に感情が抑えられなくなる機会も増えていきます。結末も唐突感があって、個人的には相当に消化不良なのですが、当時の社会観や女性観に対する批判を、ウルフ女史がこの作品で訴えようとしていることは良く分かりました。