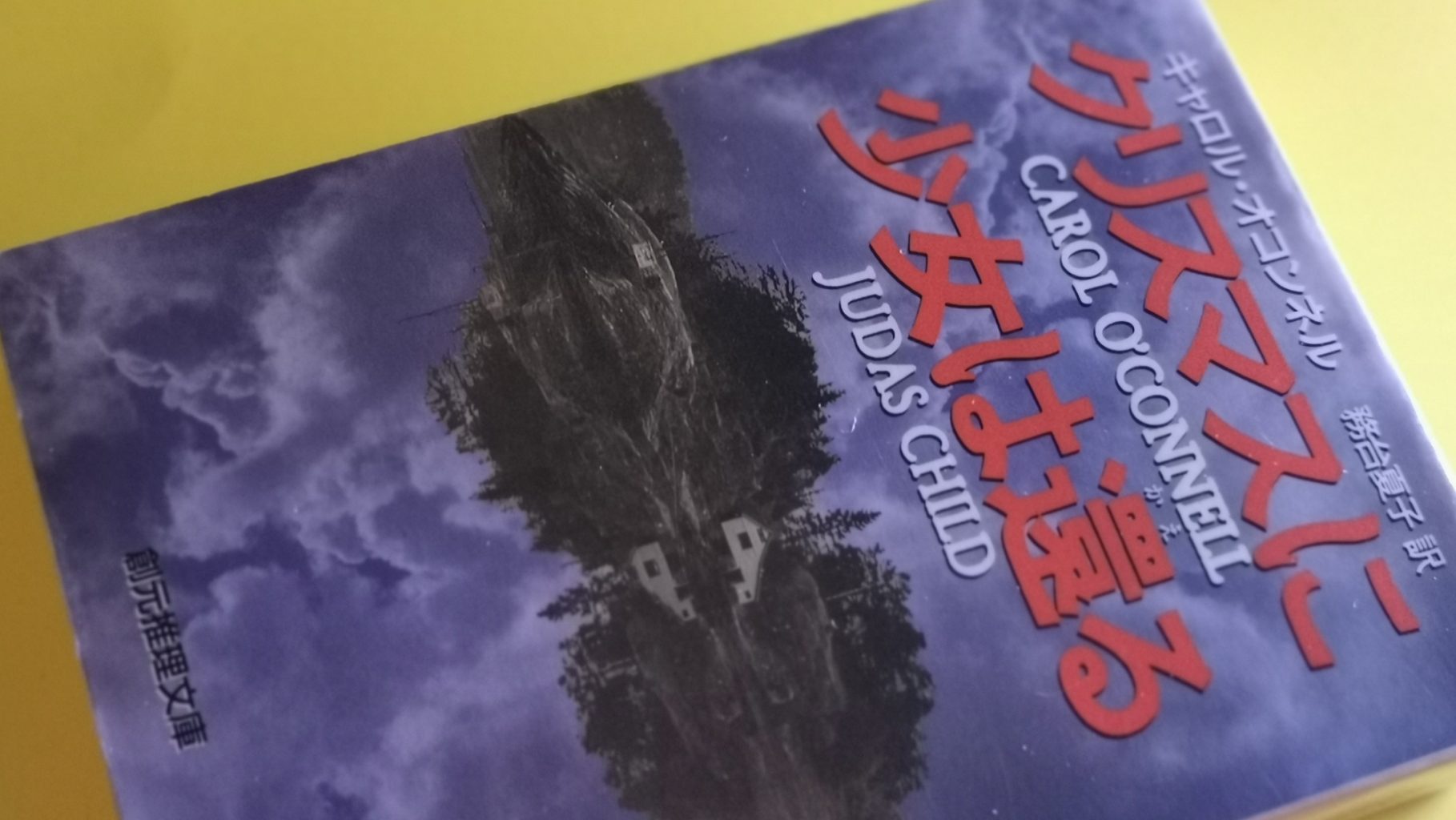

アメリカの人気作家オコンネル女史の大作、『クリスマスに少女は還る:JUDAS CHILD』(1998)を読了いたしました。文庫本で620ページもあるので、目が疲れてなかなかしんどいし、冗長な部分も結構織り込まれているので、途中で幾度も後悔しましたが、章区切りごとに付箋を貼って少しずつ進め、なんとか三日ほどで読み終えました。まずはこの邦題ですが、示唆に富んでいて、色々な解釈が可能になっています。ちなみに英題の意味は「囮(おとり)の子」という意味のですので、一見してリアリティのあるタイトルになっています。…が、これはこれで暗喩が含まれています。

今までは、オコンネル女史の小説は、アメリカ人が好きそうな陰惨な描写が多いと勝手に思っていたのですが、そうした描写はありませんでした。先入観は危険ですね。プロットについては評判のミステリだけあって、至るところにトラップもあり、読み手のミスリードを謀っているのですが、犯人さがしは意外と素直な構成になっています。オカルト的な要素も織り込んでいて、やや盛りだくさんという印象でした。少なくとも作者のメッセージが散漫になってしまった感もあります。つまり読後感がスッキリしませんでした。でも、この一冊だけでオコンネル女史を判断できませんので、どこかで別の作品にも触れてみたいと思います。