ミステリが好きかどうかはさておき、そもそも小説好きな人間にとって、時間という、まあこの世の最も貴重な資産を食いつぶすような悪癖、「読書」というもののベネフィットをどこに置いているのでしょう?

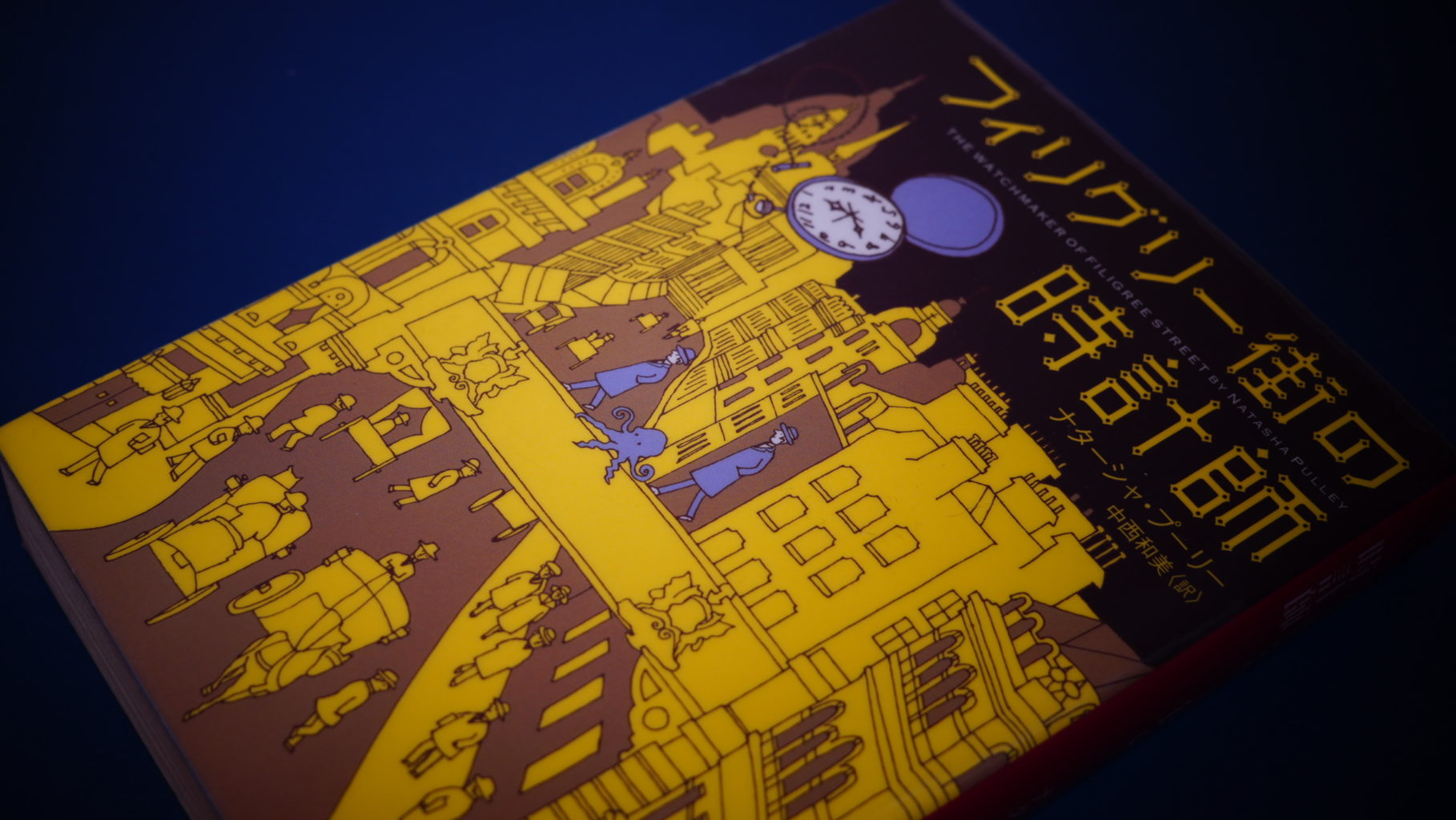

知的好奇心や現実逃避策など様々な動機があるのでしょうが、わたしにとって、プーリー女史の『フィリグリー街の時計師:The Watchmaker of Filigree Street(2015年)』を読んでいたときに感じたひとつの答えが、造語かも知れませんが「脳内シャッフル」でした。子供から成人、そして老成していく中で、身体だけでなく、脳神経や感受性もまたパターン化というか、凝り固まっていくようです。積み重なっていく余計な知識や経験が、逆に精神の寄り道や脱線を制御してしまう働きがあるようで、思考ベクトルが固定化するというか、自身の思考範囲外をノイズとして省いてしまっているのだと、頭に思い浮びながら頁を進めていました。

過去を舞台にしながらも、現代社会や未来に光を当てて進める物語は少なからずありますが、イギリス人が書いた小説で、これほど日本人を登場させるものは少ないと思います。それもそのはず、女史は奨学金を得て日本留学もしているので、下手な日本人よりも日本人(明治時代の紳士)の描き方はうまいと感じました。処女作なので、ところどころに粗さはありますが、いきなりこのようなスケール感の、レトロ・フューチャーというかスチームパンク的な物語を作り上げてしまう力量には舌を巻きます。情景描写も卓越しています。世界は広いですねー。彼女のこれから上梓する作品に対しても期待は溢れてしまいます。

翻って、19世紀末の日英の関係はよかったと私は感じています。実際には人種差別的な要因もあって表面的なものに過ぎなかった、という見方もありますが、そもそも外交というものは、それが常識です。その関係がそのまま続いていれば、おそらくは日本の姿はずいぶんと違ったものになったはずでしょう。このような事を考えることもまた「脳内シャッフル」的なリハビリ効果を生むように思えます。