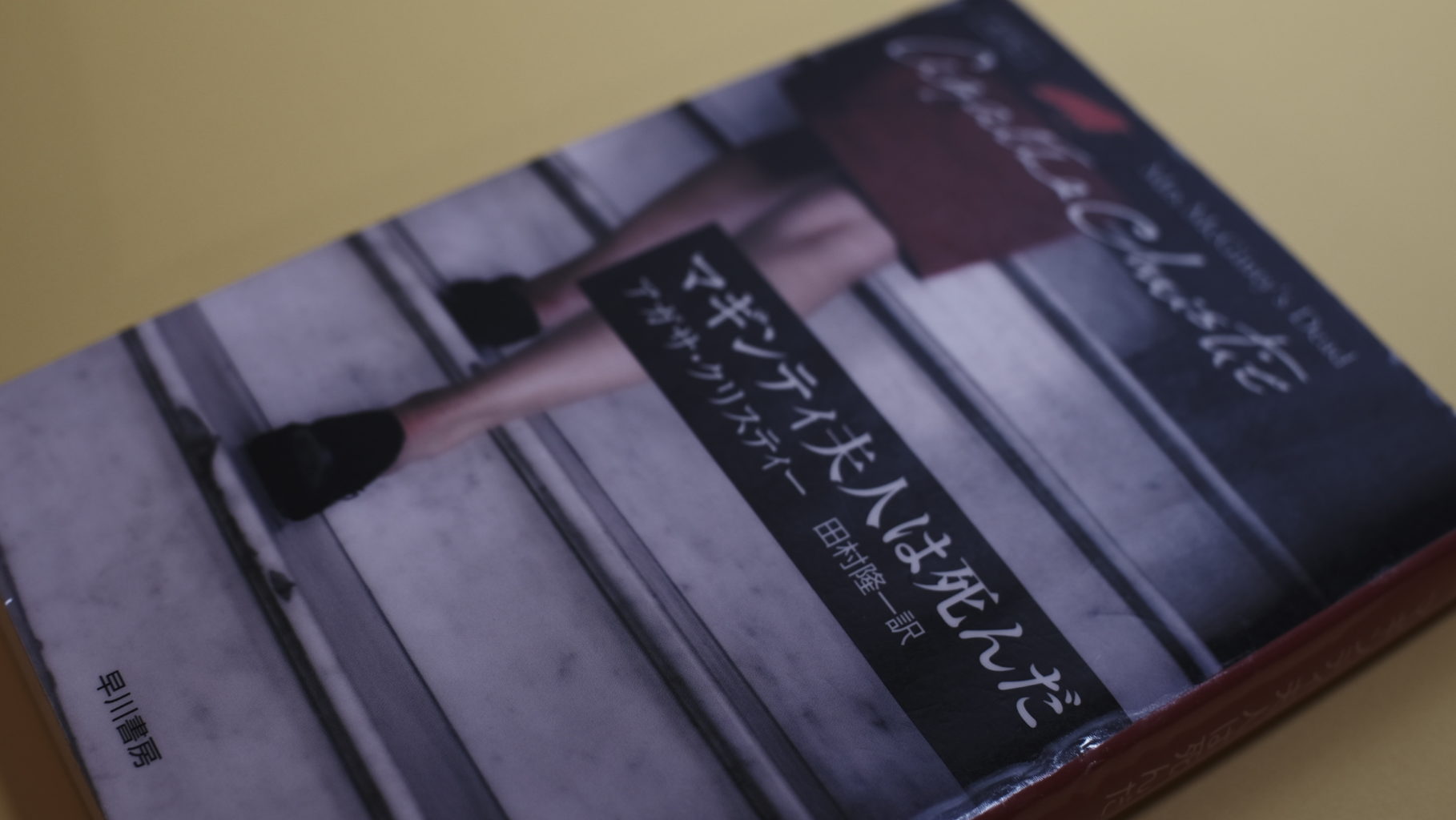

テレビドラマでは幾度か視聴しているのですが、『マギンティ夫人は死んだ』文庫本も読むことにいたしました。ポワロものですが、1952年の作品なので後期の作品になります。この本でも、タイトルにマザーグースの唄の歌詞が使われています。クリスティお得意のパターンです。さて、イギリスという国は保守勢力が強く、王室や貴族階級というレイヤーが今でも、社会制度のあちらこちらに権威を及ぼしております。これらはみな「血筋」という文脈で語られており、高貴な血は社会的に秀でていて、そうでない血は蔑まれる、という概念が、英国社会の隅々まで浸透しているようにも思えます。この本の書かれている背景にはそれがあり、とりわけ上流の階級には、世間体や外聞に過度に敏感になっています。彼等に不都合な情報があれば、それを恐喝の手段にしたり、立場を守るために殺人を引き起こしたりする動機にもなって来るのです。この小説が成り立つのは、古くから階級社会を構成してきた、英国だからこそと感じます。

もう一つ興味深いのは、ファーストネームの話です。日本でも花子といえば女性を指すのが当たり前ですが、薫としたら当人に会うまで性別不明になります。ここでは「イヴリン」という名前の子どもが登場しますが、女性的ではありますが、名付ける場合、女性だけとは限らないようです。この辺はネイティブでは無い自分にはピンときませんが、そうした伏線がまた、筋書きを益々複雑なものにしています。

そして、今回の犯人もまた狡猾ですが、例によって自惚れが過ぎて墓穴を掘ります。贔屓目ですが、男性が犯人の場合は間抜けなケースが多い感じがします。女性が犯人の場合は、感情が抑えきれずに企てが露呈してしまうというケースが多く、そちらについては何となく共感してしまう自分がいます。